2025ノーベル賞

・・・・・・・・・・・・・河辺啓二の社会論(34)

〈今はまだ日本人受賞者多い〉

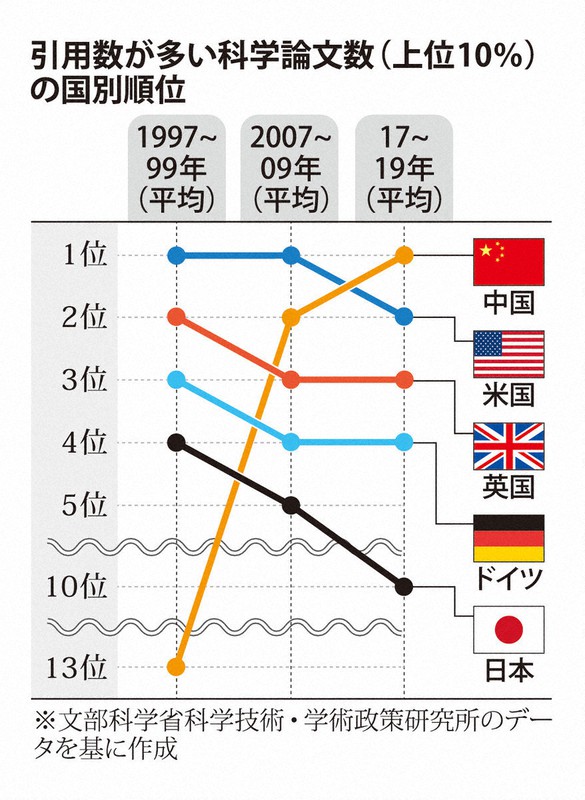

今年もノーベル賞(発表)weekが終わった。期待どおり、候補とされた日本人が2人も受賞し、中国や韓国の人々は「日本にまたやられた」と思っていることだろう。ただ、報道されているように、このような「ノーベル賞=日本人多い」が続くのはいつまでだろうか。通常、何十年も前の素晴らしい研究に対して与えられるノーベル賞。目先の実用・経済性にとらわれて我が国基礎研究の地盤沈下が進む中、何年後か何十年後かわからないが、今や注目される研究論文数世界第1位の中国、更に同論文数で日本を抜いた韓国に後塵を拝することとなる可能性は大きくなってきている。

昔から主張しているように、文系支配の日本の政治・行政の中で、真の「科学立国日本」を実現しようとする政治家・行政官がどれほどいるのか。かつて世界で鎬を削るスーパーコンピューター競争で「世界2位じゃダメなんでしょうか」と言うような有名政治家もいた。「健全財政、財政再建」を錦の旗で科学研究予算を渋りまくる法学士集団の財務官僚たちの近視眼ぶり。少子高齢化が一層進み、病院倒産で医療崩壊、そして最新の科学技術力は落下の一途・・・将来の日本に楽観視できる材料が見当たらないなぁ・・・。

〈やはり京大〉

昨年まで、文系受賞者(文学賞2人、平和賞1人)で人数を稼ぎ、卒業生受賞者数で1位を何とかキープしていた東大(9人)だが、今年京大が2人受賞し10人となったため2位になった。もともと物理学、化学、生理学・医学の自然科学3賞では京大優位だが、今回で、東大6人vs京大8人→10人と大差となった。「数学のノーベル賞」と言われるフィールズ賞でも、東大1人vs京大2人である。

入学時点での総合学力では東大が京大を上回っていても、傑出した研究業績となると、東京よりはるかに人口の少ない、そして文化に満ち溢れた京都という街にある京大のほうが超優れた天才的研究者を輩出していることになるのだろう。もちろん、京大の「自由な学風」のせいだという人もいる。また、(必然的かもしれないが)出身高校を見ると関西の公立高校卒業生が多い。「関西人」のほうが天才が多いのかな。

〔ここでお国自慢をひとつ:出身高校といえば、個人での日本の受賞者30人中、3人が愛媛県出身なのだ。私の母校・松山東高校卒の大江健三郎氏(1994年文学賞)、私の生まれ育った大洲市の大洲高校(私の兄たちの母校)卒の中村修二氏(2014年物理学賞)、そして三島高校卒の眞鍋淑郎氏(2021年物理学賞)の三氏。愛媛県の人口は約125万人で日本の100分の1しかない県だけどノーベル賞受賞者の数は10分の1やで~〕

〈やはり興味は生理学・医学賞〉

化学賞の北川進先生の「京大副学長」という肩書には少し驚いた。こんな肩書のノーベル賞受賞者って今までいたかしら。大学の運営等、研究以外で忙しいことと思われるがその獅子奮迅ぶりには頭が下がる。

ただ、私は医師なので、やはり生理学・医学賞の坂口志文先生の研究成果のほうが気になる。免疫反応を抑えるブレーキ役となる「制御性T細胞」の発見が受賞理由だ。「制御性T細胞」・・・あれ、待てよ、私が医学生時代学んだ「サプレッサーT細胞」はどうなった?

〈医学生時代に取った会心の「優」〉

ここで私の医学生時代の数少ない自慢話を一つ。医学部の試験で「優」の成績を収めたことは多くはない(なにしろ全国の秀才の若者相手だから)が、「免疫学」の「優」が最も自慢できるものである。免疫学の教授は、多田富雄先生といって斯界では極めて著名な方だった。千葉大学卒だが、あまりに凄い先生なので東大が引っ張って来たようだ。ノーベル賞級の「免疫応答を抑制するサプレッサーT細胞」の発見者だという。しかし、その後、サプレッサーT細胞の存在はゲノム解析によって存在が否定されたらしい。で、多田先生の試験だが、なんと「ノート持ち込み可」だった。講義ノート持ち込めば大して勉強しなくても解答できそうだからラッキーではないかというのは「素人の浅はかさ」で、実は大変なのだ。講義で覚えたことの暗記では通用しない。ノートに書いてあることを問う問題なんて出るわけがない。だから、多田先生の免疫学の講義をしっかり理解しよく勉強しておかないと歯が立たない問題が与えられる。30年以上も前のことなので問題の内容は忘れたが、難しい問いに必死に食らいついて何とか解答文を書き上げた。その後、結果発表。たしか掲示板に不合格者の学籍番号が張り出ていたが、予想以上に不合格者が多く、私の学籍番号はなく、ほっとした。十四、五歳若い同級生が何人も(何割くらいだったかなぁ。半分ってことはないよなぁ・・・)落ちる試験に受かり、更に後日もらった成績表は「優」だったのだ。

〈東大の免疫学だって〉

2018年の生理学・医学賞受賞の本庶佑先生に続き今回の坂口先生と京大免疫学のレベルの高さが証明されたが、(「愛校心」?)東大免疫学もノーベル賞「級」であると思うのだが。上述の多田先生(東大卒業生ではないが)の業績も素晴らしかったが、東大医学部卒の石坂公成(いしざかきみしげ)先生の1966年の新しいアレルギー物質「IgE」(免疫グロブリンE)の発見は、どう考えてもノーベル賞に値したはず。アレルギーの基礎研究や臨床応用に大きな貢献を残したことが評価されノーベル賞受賞の打診があったが共同研究者の妻(石坂照子さん)と共同受賞でないと受けないと断ったという話があるらしい。

当然のことながら、免疫学研究における先輩・後輩であるから、坂口志文先生も、石坂先生や多田先生の影響を受けている。特に今回の坂口先生の「制御性T細胞」の発見は、多田先生が提唱した「サプレッサーT細胞」の概念が正しかったことを四半世紀の時を経て証明したということである。天国の多田先生も喜んでおられることだろう。

蛇足ながら小さいお話。テレビで坂口先生が「細胞」を「さいほう」と発音されるのを聞いた。そういえば、医学生時代、多田先生の講義でも先生は「さいほう」と繰り返し発音されていたことを明瞭に覚えている。免疫学の先生は「さいぼう」と言わず「さいほう」と呼ぶものなのかしら。

〈時代が時代なら受賞したはずの東大医学部OB〉

ノーベル賞=京大の印象がますます強くなったが、「昔、時代が悪いため」もらえたはずの幻のノーベル賞が東大医学部卒業生に3人もいる。

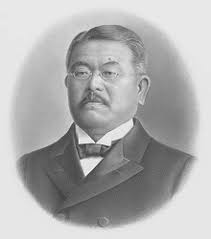

- 北里柴三郎:「近代日本医学の父」新千円札ですね。破傷風菌抗毒素の発見や血清療法の開発で1901年、第1回ノーベル生理学・医学賞の候補者となるも、共同研究者のエミール・ベーリング(ドイツ人)のみが受賞。当時のノーベル賞受賞者は主に欧米人で、アジア人に対する偏見があったと言われている。

- 山際勝三郎:1925年~1936年に4度、ノーベル生理学・医学賞の候補者となるも、受賞されず。やはり東洋人差別があったらしい。世界初の化学物質による人工癌の発生に成功。俳人でもある山際先生は

「癌出来つ 意気昂然と 二歩三歩」

という句を残しており、医学生時代、講義室の壁だったかどこだったか、同句が額に入れられて掲げられていたことを覚えている。

- 呉建:1930年代に6度、ノーベル生理学・医学賞の候補者となるも、受賞されず。6度の候補は同賞で日本人最多。脊髄後根における遠心性脊髄副交感神経の発見等の業績(洋画家としても才能あり)。受賞されなかった理由は、当時、日本は枢軸国であったからだと。時代が悪かった!

〈幻のノーベル賞といえば〉

生理学・医学賞でなく物理学賞だが、生存していたら間違いなく受賞していた東大OBといえば、戸塚洋二氏(理学部物理学科卒)だ。スーパーカミオカンデでニュートリノの質量がゼロでないことを世界で初めて示したことでノーベル賞受賞が確実視されながら66歳の若さで直腸癌のため逝去された。早期発見・早期治療で完治が見込まれる大腸の癌で亡くなったということが非常に残念だ。

1974年以降、受賞決定発表の時点で本人が生存していることが受賞の資格の条件となっているらしい。上述の眞鍋淑郎氏は、日本人受賞者最高齢の90歳、長生きされていてよかったですね。もっとも、他国には97歳の受賞者がいるとか。